Qu’est-ce que l’anxiété ?

L’anxiété peut se définir comme l’anticipation craintive d’un danger ou d’un malheur. Elle s’accompagne de différents symptômes, tels que des tensions musculaires, des perturbations du sommeil, une irritabilité, des difficultés de concentration, des maux de ventre… . Elle peut même aboutir à des crises de panique quand elle est trop forte (difficultés pour respirer, nausées, douleurs dans la poitrine…).

Une certaine dose d’anxiété est normale et nous aide à focaliser notre attention sur une situation importante, à nous y préparer et à mettre en place des stratégies (par exemple, un peu d’anxiété par rapport à un examen, nous pousse à nous y préparer et à ne pas le prendre à la légère). De même qu’un peu de stress est positif car il nous stimule (ex: les sportifs sont généralement plus performants en compétition, qu’à l’entraînement, car il y a un enjeu et du public.

Mais quand l’anxiété se manifeste de façon persistante, sans raison valable et qu’elle devient envahissante (ex: le sportif qui se sent paralysé par l’anxiété en compétition), on peut la qualifier de pathologique. C’est le cas également quand on en vient à éviter systématiquement les situations anxiogènes (ex: ne plus oser s’exprimer devant les autres; changer de trottoir dès qu’on croise un chien; fuir les relations intimes). Trop d’anxiété peut aussi nous freiner dans la réalisation de nos objectifs.

Mais pourquoi certains d’entre nous réagissent-ils de manière exagérée devant des situations qui paraissent totalement sans danger pour d’autres ?

Trois grands types de réactions liées à la peur

L’anxiété est liée à une émotion de base: la peur. La peur est une émotion de base, un mécanisme d’adaptation de notre organisme face à un danger potentiel. Elle a permis à l’espèce humaine de survivre en milieu hostile pendant des millions d’années. Autrement dit, la peur est une émotion vitale pour les humains, comme pour les autres animaux. Sans la peur, nous nous mettrions dans des situations de danger en permanence, ainsi que nos proches.

Ainsi, face à une situation dont l’issue est incertaine (un énorme serpent, un individu menaçant ou une voiture surgit devant moi…), il est normal et salvateur de ressentir de la peur, car cette émotion va être accompagnée d’une série de réactions physiologiques qui vont préparer le corps à réagir immédiatement de trois manières différentes, selon les situations. Ces trois réactions naturelles face à un danger sont les suivantes:

- Fuir : prendre ses jambes à son coup ou se cacher est parfois le meilleur moyen de sauver sa peau (ex: face à une tempête, une inondation, un individu qui ne nous veut visiblement pas du bien);

- Se figer: dans certaines situations, il vaut mieux rester immobile et se faire discret et non agressif (ex: face à un animal sauvage; face à un individu qui nous menace si on bouge);

- Combattre/faire face : si un de mes congénères me menace ou s’attaque physiquement à moi, j’ai parfois plutôt intérêt à me montrer agressif et à me défendre.

Fuir, se figer ou combattre sont donc trois grandes stratégies d’adaptation que notre organisme a développé, tout au long de l’évolution, pour faire face aux dangers. Ces réponses nous ont permis de survivre en milieu hostile pendant des millions d’années. Ces trois grandes réponses sont donc bien ancrées dans notre cerveau et notre corps. Nous sommes programmés à adopter des comportements de fuite, d’immobilisme ou de combat si nous percevons un danger (réel ou imaginé).

Les « dangers » et les réponses d’aujourd’hu

Aujourd’hui, dans la vie moderne, en temps de paix, les situations menaçantes immédiates sont plus rares et les dangers sont différents. On est nettement moins souvent « en danger de mort » comme l’étaient nos ancêtres. Par conséquent, à notre époque, la peur dépend plus souvent de la manière dont on perçoit une situation.

Outre les peurs universelles (comme la mort, la maladie grave, la perte d’un proche…), un tel peut avoir terriblement peur des araignées, un autre des situations d’évaluation (examen, compétition, entretien), un autre des piqûres, un autre de perdre ses proches… Face à une même situation, certaines personnes perçoivent un danger, alors que d’autres perçoivent un défi.

Nous ne sommes plus tellement en face de danger immédiats, clairement identifiables, mais le plus souvent, dans une anticipation des dangers possibles (« Et s’il lui arrive qqch… », « Et si je rate », « Et si je perds mon emploi », « Et si je me ridiculise »… ). Dès que nous interprétons une situation comme potentiellement menaçante, la peur survient (plus ou moins intensément) et s’accompagne des mêmes mécanismes et symptômes physiologiques cités plus haut (notre corps se prépare à fuir, se figer ou combattre).

Les comportements que nous allons adopter seront donc des déclinaisons des trois grands types de réponses automatiques de notre organisme.

Ainsi, certaines personnes pour diminuer leur anxiété, peuvent éviter la situation, voire se mettre à boire, se divertir, se plonger intensivement dans une occupation, se goinfrer de sucreries,… pour éviter à tout prix (de penser à) la situation effrayante et se rassurer (= comportements de fuite). Parfois, on subit la situation, on attend que ça passe, on se sent bloqué, paralysé, résigné; comme l’étudiant tellement stressé lors d’un examen oral, qu’il n’arrive plus à s’exprimer (=comportements d’immobilisme). Dans d’autres situations, on se défend, on se met en colère ou on fait face au problème, on tente de contrôler la situation, de reprendre le dessus … (= comportements de combat).

Il n’y a pas une catégorie de comportements qui vaut mieux qu’une autre. Tout dépend de la situation et de la personne. Parfois, il vaut mieux clairement éviter et fuir une situation dangereuse, parfois il vaut mieux vaut accepter les choses telles qu’elles sont, parfois encore, mieux vaut essayer de surmonter sa peur et se battre (au sens figuré).

Mais il est clair qu’au sein de ces 3 catégories, certaines stratégies seront plus efficaces sur le long terme que d’autres.

Certaines personnes adoptent plus spontanément un type de réponses que d’autres. Ce qui est important, c’est de reconnaître les symptômes de l’anxiété (tremblements, mal de ventre, tensions, pensées négatives…) quand ils sont présents et d’être attentif aux stratégies qu’on a tendance à utiliser (envie de fuir, d’éviter, de s’isoler, d’agresser…).

Ai-je tendance à systématiquement fuir ou à me bloquer devant une situation qui m’angoisse? Ai-je plutôt tendance à me montrer agressif avec les autres quand je suis stressé ? Ai-je tendance à prendre des risques et vouloir ignorer ma peur ?

Les personnes fortement anxieuses ont généralement tendance à l’évitement des situations anxiogènes, et quand ce n’est pas possible, peuvent développer des blocages ou des crises de paniques.

Identifier ses émotions (ce qu’on ressent), ses pensées anxieuses (ce qu’on se dit ou imagine dans les moments de stress), et ses réponses automatiques (ce qu’on fait quand on est stressé), il est ensuite plus facile de prendre du recul et de gérer son anxiété et les réponses qu’on adopte. Un accompagnement thérapeutique est souhaitable pour effectuer un tel travail.

Mais en tant que parent, comment aider son enfant à mieux gérer son anxiété?

Comment aider son enfant à surmonter son anxiété ?

Voici 5 conseils pour aider un enfant à surmonter son anxiété. Si malgré tout, les symptômes persistent ou s’intensifient, il est souhaitable d’aller consulter un psychologue.

1 – Apprenez-lui à RESPIRER lentement, profondément et régulièrement, pour calmer son corps. En effet, une respiration adéquate permet de diminuer le rythme des battements cardiaques qui augmente dans les situations anxiogènes.

2 – Invitez-le à VERBALISER ses pensées, à mettre des mots pour préciser les causes de son anxiété.

3 – Aidez-le à RELATIVISER ses peurs et à les questionner. Quand on est très anxieux, on a généralement tendance à exagérer et à cultiver des pensées négatives du style « Si je prends la parole, on va se moquer de moi », « Je vais encore rater ». Une fois que ces pensées ont été verbalisées, on peut aider le jeune à les remettre en question. Par exemple, dans le cas de l’anxiété de performance, si le jeune est persuadé qu’il va échouer (dans une compétition, une dictée, un examen, un projet, …), on peut lui demander : « As-tu des preuves que cela va arriver ? Est-ce que cela s’est toujours passé comme ça? Est-ce que c’est déjà arrivé à des gens autour de toi ? Au pire, si ça arrivait, en quoi serait-ce si épouvantable ? Si cette situation arrivait à un de tes amis, comment réagirais-tu ? ».

4 – Soutenez-le à trouver des PENSÉES AIDANTES et des SOLUTIONS. Par exemple, toujours dans le cas de l’anxiété de la performance, on peut l’aider à renforcer les pensées positives, du type : « Dans le passé, ça m’est souvent arrivé de réussir », « Tout le monde peut faire des erreurs, si ça arrive ce n’est pas la fin du monde », « Mieux vaut essayer et se tromper, que ne rien tenter du tout », « Mes erreurs me permettent d’apprendre », etc. On peut également l’encourager à trouver des solutions saines qui lui conviennent pour surmonter son anxiété. Par exemple, il a été démontré que la pratique d’un sport (choisi) ou d’exercices physiques permettent de réduire efficacement le niveau d’anxiété. Une autre stratégie pour faire baisser le niveau de stress est d’écouter de la musique. Quelques secondes d’écoute suffisent à induire dans notre cerveau l’émotion véhiculée par l’extrait musical. Rien de tel donc qu’une musique calme pour se détendre ou bien une musique stimulante pour se motiver à affronter la situation stressante.

5 – ENCOURAGEZ-LE lorsqu’il se montre courageux, qu’il surmonte une difficulté même minime. Surmonter son anxiété ne se fait pas du jour au lendemain, mais se fait étape par étape, pas à pas.

6 – Veillez à NE PAS TRANSMETTRE VOTRE PROPRE ANXIETE à vos enfants tant que possible… Lorsqu’un parent souffre d’un trouble de l’anxiété, il y a plus de risques que son enfant développe lui aussi certains symptômes. D’une part, un parent très anxieux peut avoir tendance à surprotéger son enfant, lui envoyant ainsi le message que le monde est dangereux et qu’il ne peut l’affronter seul… D’autre part, le parent est un modèle pour l’enfant: s’il réagit avec beaucoup d’anxiété devant certaines situations, l’enfant peut développer la même réaction. Par exemple, si je me mets à hurler à chaque fois que je vois une araignée, mon enfant aura tendance à penser que les araignées sont dangereures. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage social. Si vous souffrez vous même de troubles anxieux, il peut donc être judicieux d’effectuer d’abord un travail sur vous-même ! Cependant, il semble aussi y avoir des facteurs génétiques qui favorisent les troubles anxieux.

Guides pratiques pour les jeunes et/ou leurs parents:

- « Incroyable Moi maîtrise son anxiété » (Edition midi trente): un guide d’intervention illustré conçu pour aider les enfants à mieux comprendre les manifestations physiques, cognitives et émotionnelles de leur état mais, surtout, à devenir de véritables champions de la gestion de l’anxiété.

- « Guide de survie pour surmonter les peurs et les inquiétudes » (Edition midi trente): Stress, phobie des araignées, attaques de panique, craintes reliées à la vie à l’école… Certains jeunes vivent chaque jour avec des peurs, des inquiétudes et de l’anxiété. Si c’est ton cas, ce guide pratique est pour toi!

- « Anxiété » de Scott Stossel (Edition Belfond). Vous êtes anxieux ? Ce n’est probablement pas grand-chose à côté de ce que vit Scott Stossel. Outre ses phobies de l’avion, du fromage, de vomir, ou encore de s’exprimer en public, ce dernier est en proie à un malaise constant, à des crises de panique imprévisibles ; en bref, à une angoisse existentielle permanente. Au gré du récit de son propre combat contre l’anxiété et afin de mieux en saisir les mécanismes, Scott Stossel convoque l’histoire de la philosophie, des religions, de la littérature, de la psychanalyse, de la pharmacologie, ainsi que les dernières recherches en génétique ou en neurosciences.

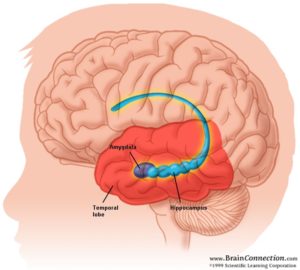

Durant le vieillissement, le volume de l’hippocampe diminue progressivement (

Durant le vieillissement, le volume de l’hippocampe diminue progressivement (